国/自治体の取り組み

2025.02.17

陸の豊かさを守る!SDGs15が目指す未来と私たちにできること

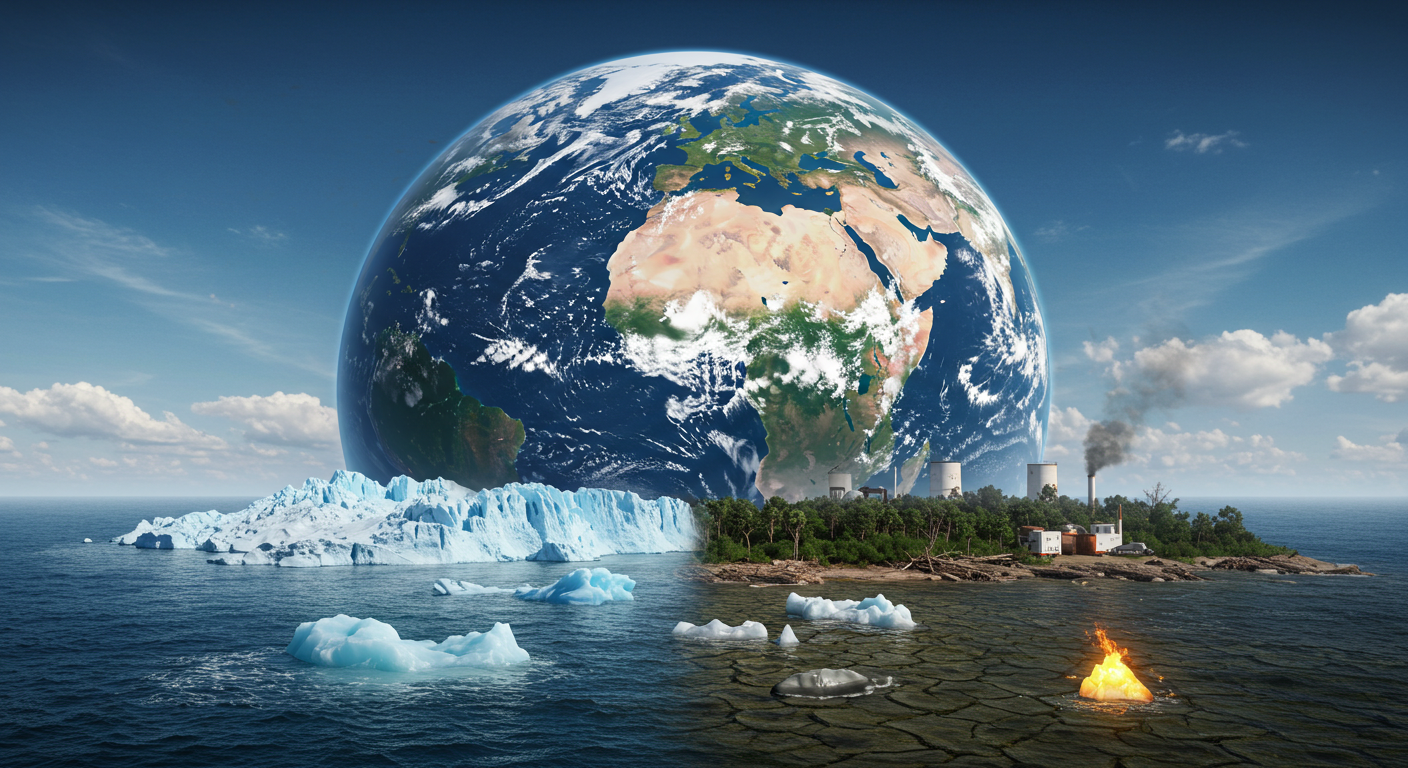

私たちの暮らしを支える陸の生態系が、いま重大な危機に瀕しています。森林破壊、種の絶滅、砂漠化など、人類の活動による環境への負荷は限界に達しつつあります。SDGs15「陸の豊かさも守ろう」は、この危機的状況を改善し、持続可能な未来を築くための重要な国際目標です。本記事では、SDGs15の概要から現状の課題、そして私たち一人一人にできる具体的な行動まで、詳しく解説していきます。

SDGs15とは?陸の豊かさを守るための国際目標

地球上の生命を支える陸域生態系。それは、私たちの生活に欠かせない食料や水、そして清浄な空気を提供してくれる、かけがえのない存在です。しかし、急速な産業発展と人口増加により、その豊かな生態系が危機に瀕しています。このような背景から、国連は持続可能な開発目標(SDGs)の15番目の目標として、陸域生態系の保護と持続可能な利用を掲げました。

SDGs15の概要と目的

SDGs15は「陸の豊かさも守ろう」という目標のもと、2030年までに達成すべき具体的なターゲットを設定しています。森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、生物多様性の損失阻止など、包括的な目標を掲げているのが特徴です。

特に重要なのは、森林面積の増加と保全です。森林は地球の肺とも呼ばれ、二酸化炭素の吸収や生物多様性の維持に不可欠な役割を果たしています。また、土壌の保全や水資源の維持にも貢献しており、私たちの生活基盤を支える重要な要素となっています。

SDGs15は、こうした森林をはじめとする陸域生態系を保護しながら、人間社会の持続可能な発展を実現することを目指しています。そのために、違法な野生生物取引の撲滅や、侵略的外来種対策なども重要な課題として掲げられています。

生態系保全の重要性とは?

生態系保全の重要性は、実は私たちの日常生活と密接に結びついています。例えば、森林は木材や食料、薬用植物などの資源を提供するだけでなく、気候の調整や災害の防止にも重要な役割を果たしています。

また、生物多様性の維持は、新たな医薬品の開発や食料安全保障にも直結する問題です。多様な生物種が存在することで、病害虫への抵抗性が高まり、農作物の安定生産にもつながります。さらに、豊かな生態系は観光資源としても重要で、地域経済の活性化にも貢献しています。

特筆すべきは、生態系サービスの経済的価値です。世界経済フォーラムの試算によると、世界のGDPの半分以上が自然資本に依存しているとされています。つまり、生態系の破壊は、経済的な損失にも直結するのです。

生態系は一度失われると、その回復には膨大な時間と費用がかかります。だからこそ、予防的な保全措置が重要なのです。私たちは、この豊かな自然を次世代に引き継ぐ責任があるのです。

SDGs15が直面する現状と課題

SDGs15の達成に向けて世界が動き出している一方で、私たちが直面している課題は依然として深刻です。気候変動の影響や人間活動の拡大により、地球の生態系は刻一刻と変化を強いられています。この状況に警鐘を鳴らし、具体的な対策を講じることが急務となっています。

森林破壊の進行とその影響

世界の森林面積は、驚くべきスピードで減少を続けています。国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、毎年約1,000万ヘクタールの森林が失われており、これは東京都の面積の約5倍に相当します。その主な原因は、農地への転換、違法伐採、都市開発などです。

森林破壊がもたらす影響は、単なる樹木の減少にとどまりません。森林は地球温暖化の抑制に重要な役割を果たしており、その減少は気候変動を加速させることになります。また、多くの野生生物の生息地が失われることで、生物多様性も急速に低下しています。

さらに深刻なのは、森林破壊が地域社会に与える影響です。世界では約16億人が森林資源に生計を依存していると言われています。森林の減少は、これらの人々の生活基盤を直接的に脅かすことになるのです。

絶滅危惧種の増加と生態系の崩壊

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストによると、現在、約100万種もの生物が絶滅の危機に瀕しています。これは、人類の歴史上かつてない速度での種の消失です。特に懸念されるのは、これらの種の多くが、まだ人類にとって未知の可能性を秘めているという点です。

生態系は、様々な生物種が複雑に関係し合って成り立っています。一つの種が絶滅すると、それに依存していた他の種にも影響が及び、連鎖的な生態系の崩壊を引き起こす可能性があります。例えば、花粉を運ぶ昆虫の減少は、植物の繁殖に影響を与え、ひいては私たちの食料生産にも影響を及ぼすことになります。

なかでも、apex predator(頂点捕食者)の減少は、生態系全体に大きな影響を与えます。これらの生物は生態系のバランスを保つ重要な役割を果たしており、その消失は予測不可能な環境変化をもたらす可能性があります。

土地劣化と砂漠化の拡大

土地劣化は、世界の食料安全保障を脅かす深刻な問題となっています。過度な耕作、過放牧、森林伐採などにより、毎年約1,200万ヘクタールの農地が失われていると推定されています。これは、日本の農地面積の約2.5倍に相当します。

特に深刻なのが砂漠化の進行です。国連の報告によると、世界の陸地の約4分の1が砂漠化の影響を受けているとされています。砂漠化は、単に土地が砂漠になるということだけでなく、土壌の質の低下、水資源の枯渇、生物多様性の損失など、複合的な環境問題を引き起こします。

また、土地劣化は気候変動との間に負の相乗効果を生み出しています。土壌の劣化は炭素固定能力を低下させ、それが更なる気候変動を引き起こすという悪循環を生んでいるのです。この問題に対処するためには、持続可能な土地管理practices(実践)の導入が不可欠です。

SDGs15の達成に向けた国際的な取り組み

陸の豊かさを守るため、世界中で様々な取り組みが始まっています。政府、企業、市民社会が一体となって、生態系保全に向けた活動を展開しているのです。これらの取り組みは、私たちの未来を左右する重要な転換点となっています。

各国政府の政策と法規制

世界各国は、生態系保全のための法的枠組みの整備を進めています。例えば、EUでは「生物多様性戦略2030」を採択し、保護地域の拡大や生態系の回復に向けた具体的な目標を設定しています。

日本でも「生物多様性国家戦略」に基づき、国立公園の保護管理や希少種の保護、外来種対策などが実施されています。特筆すべきは、2030年までに陸域の30%を保護地域とする「30by30」目標への参加を表明したことです。

また、違法伐採対策として、多くの国が木材の合法性証明を義務付ける法制度を導入しています。これにより、持続可能な森林管理が促進され、生物多様性の保全にも貢献しているのです。

企業のサステナビリティ戦略

企業の環境への取り組みも、近年急速に進展しています。特に注目されているのが、「サプライチェーン全体での環境負荷低減」という考え方です。原材料の調達から製品の廃棄まで、事業活動の全過程で環境への配慮を組み込む企業が増えているのです。

例えば、大手食品メーカーでは、持続可能なパーム油の調達を推進し、熱帯雨林の保護に貢献しています。また、製紙会社では、植林活動や森林認証制度への参加を通じて、森林資源の持続可能な利用を実現しています。

さらに、最近では「ネイチャーポジティブ」という考え方も広がっています。これは、単に環境負荷を減らすだけでなく、積極的に自然環境の再生に貢献しようという取り組みです。

NGOや市民団体の活動

環境NGOや市民団体は、生態系保全の最前線で活動を展開しています。例えば、WWF(世界自然保護基金)は、世界各地で絶滅危惧種の保護や生息地の保全に取り組んでいます。

日本国内でも、各地で市民による森林保全活動が行われています。里山の整備や希少種の保護、環境教育など、地道な活動を通じて生態系の保全に貢献しているのです。

特に重要なのが、これらの団体による監視・提言活動です。開発計画の環境影響評価や違法な野生生物取引の監視など、行政や企業の活動をチェックする役割を果たしています。また、市民の環境意識を高める啓発活動も、持続可能な社会の実現に向けて重要な意味を持っています。

私たちにできること―個人レベルでの貢献方法

SDGs15の達成には、政府や企業の取り組みだけでなく、私たち一人一人の行動が不可欠です。日常生活の中で実践できる環境保全活動は、実はたくさんあるのです。小さな一歩かもしれませんが、それが大きな変化につながっていきます。

エコフレンドリーな消費行動

私たちの消費行動は、直接的に環境に影響を与えています。例えば、森林認証製品(FSC認証など)を選ぶことで、持続可能な森林管理を支援することができます。これは、ティッシュペーパーや印刷用紙、家具など、身近な製品選びから始められます。

食品の選択も重要です。熱帯雨林を破壊して生産されるパーム油の使用を控えたり、地産地消を心がけたりすることで、環境負荷を減らすことができます。また、食品ロスを減らすことも、間接的に森林破壊の抑制につながります。

さらに、使い捨て製品の使用を控え、リユース・リサイクル可能な製品を選ぶことも大切です。プラスチック製品の過剰な使用は、土壌汚染や海洋汚染の原因となっているからです。

森林保護のためにできること

森林保護活動への参加は、個人レベルでできる最も直接的な貢献方法の一つです。地域の植樹活動や森林整備ボランティアに参加することで、実際に手を動かして環境保全に貢献できます。

また、家庭での緑化活動も重要です。ベランダや庭での植物栽培は、小さな生態系を作り出し、都市部の生物多様性向上に貢献します。在来種の植物を育てることで、地域の生態系を支援することもできます。

紙の使用量を削減することも、間接的な森林保護につながります。デジタル化の推進やペーパーレス化、両面印刷の徹底など、日常的な取り組みを通じて、森林資源の節約に貢献できるのです。

地域社会での環境保全活動に参加する

地域社会には、様々な環境保全活動の機会があります。例えば、河川の清掃活動や里山の保全活動、野鳥の観察会など、自然と触れ合いながら環境保護に貢献できる活動が数多く存在します。

特に注目したいのが、市民科学(シチズンサイエンス)への参加です。地域の生物調査や環境モニタリングに参加することで、科学的なデータ収集に貢献できます。これらのデータは、環境保全策の立案や効果検証に活用されます。

また、環境教育活動への参加も重要です。次世代を担う子どもたちに自然の大切さを伝えることは、持続可能な社会の実現に向けた重要な投資となります。地域の環境学習会やネイチャーガイドとして活動することで、環境意識の向上に貢献できるのです。

SDGs15の未来展望と私たちの役割

陸の豊かさを守るという壮大な目標に向けて、世界は確実に動き始めています。しかし、2030年の目標達成に向けては、まだまだ多くの課題が残されています。私たち一人一人が、この課題にどう向き合い、どのような行動を起こしていけるのか、その展望を考えていきましょう。

2030年までに達成すべき目標と進捗状況

SDGs15の主要目標である森林の持続可能な管理、砂漠化対処、生物多様性の損失阻止などについて、現在の進捗状況は決して楽観できるものではありません。国連の報告によると、多くの目標で「不十分」や「遅れ」が指摘されているのです。

特に深刻なのが、生物多様性の損失スピードです。現状のペースでは、2030年までに約100万種の生物が絶滅の危機に瀕すると予測されています。これは、地球の歴史上かつてない速度での種の消失です。

一方で、希望も見えてきています。例えば、保護地域の拡大は着実に進んでおり、世界の陸地の約15%が何らかの保護区に指定されています。また、森林減少のスピードも、わずかながら鈍化の傾向を示しています。

持続可能な社会の実現に向けてできること

持続可能な社会の実現には、経済活動と環境保全の両立が不可欠です。そのためには、従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済モデルから、循環型経済への転換が求められます。

企業は、バリューチェーン全体での環境負荷低減に取り組む必要があります。また、消費者である私たちも、環境に配慮した製品選びや、シェアリングエコノミーの活用など、新しいライフスタイルへの転換が求められています。

技術革新も重要な役割を果たします。衛星モニタリングやAI、ビッグデータの活用により、より効果的な生態系保全が可能になってきています。これらの技術を活用しながら、自然との共生を図っていく必要があるのです。

次世代に豊かな自然を残すために

私たちの世代は、かつてない環境危機に直面しています。しかし同時に、これを改善できる最後の世代でもあるのです。次世代に豊かな自然を残すため、今、私たちに何ができるのでしょうか。

まず重要なのは、環境問題を「他人事」ではなく、自分自身の問題として捉えることです。日々の消費行動や生活様式を見直し、できることから行動を起こしていく。そんな小さな一歩の積み重ねが、大きな変化につながっていきます。

また、環境教育の重要性も強調したいと思います。子どもたちに自然の素晴らしさや大切さを伝えることは、持続可能な未来への投資です。家庭や地域社会で、自然との触れ合いの機会を積極的に設けていくことが大切です。

最後に、希望を持ち続けることの重要性を指摘したいと思います。確かに、環境問題は深刻です。しかし、世界中の多くの人々が問題の解決に向けて動き始めています。私たち一人一人が、その輪に加わることで、必ず道は開けるはずです。

豊かな自然は、かけがえのない地球からの贈り物です。この贈り物を大切に守り、次の世代に引き継いでいく。それこそが、今を生きる私たちの最も重要な使命なのではないでしょうか。