国/自治体の取り組み

2025.02.17

私たちができることは?SDGs14が目指す海の保護と回復のポイント

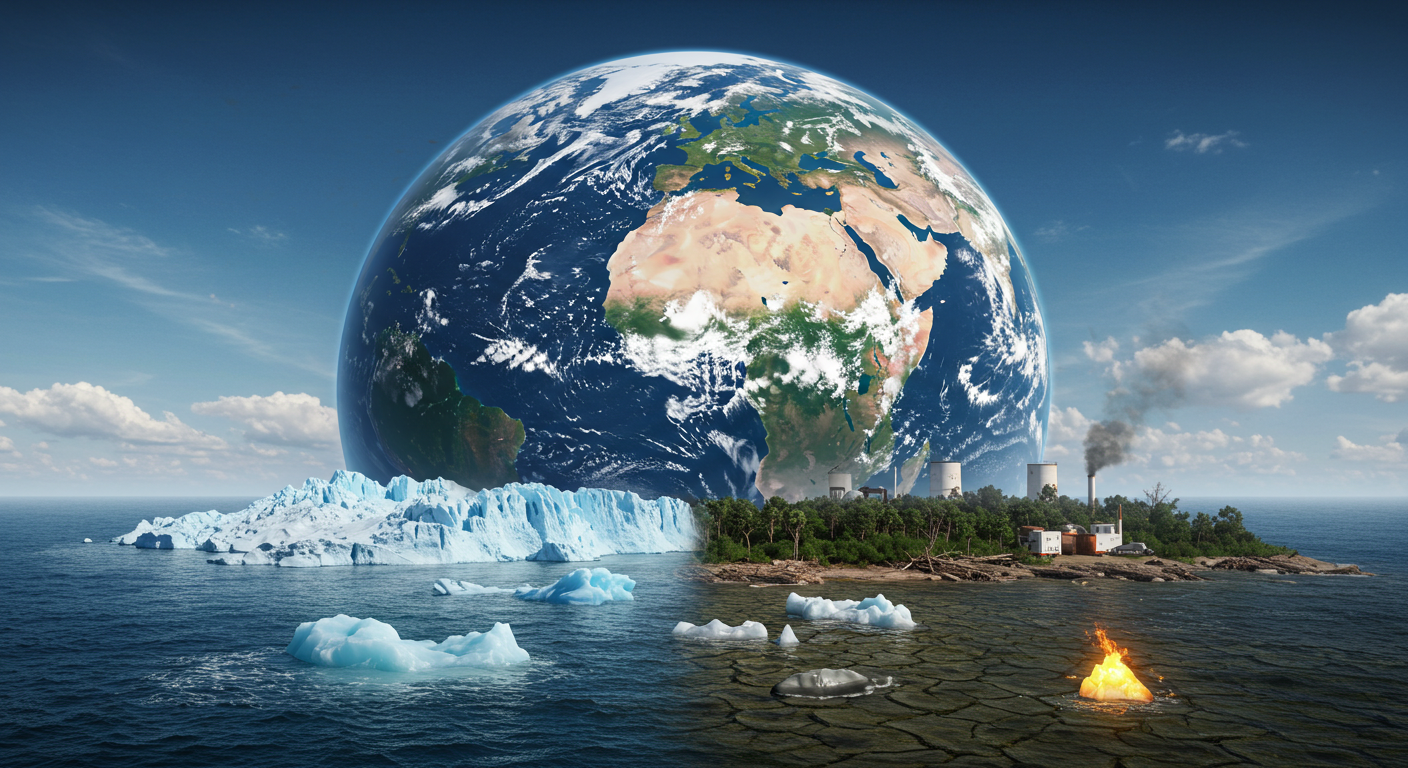

私たちの生命を支える青い惑星・地球。その表面の7割を占める海は、生物多様性の宝庫であり、人類の生活と経済を支える重要な存在です。しかし今、海は深刻な危機に直面しています。本記事では、SDGs14「海の豊かさを守ろう」の目標と現状を理解し、私たち一人一人にできることを具体的に探っていきます。

SDGs14とは?海の豊かさを守るための国際目標

海洋環境の保護は、地球の未来を左右する重要な課題です。SDGs14は、国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)の14番目の目標として、海洋と海洋資源の保全および持続可能な利用を目指しています。この目標の達成なくして、私たちの持続可能な未来は描けないと言っても過言ではありません。地球温暖化の抑制や食料安全保障、さらには経済活動の持続可能性まで、海の健全性は私たちの生活のあらゆる側面に影響を及ぼしているのです。

SDGs14の概要と目標

SDGs14は「海の豊かさを守ろう」という大きな目標の下、具体的な7つのターゲットと3つの実施手段を定めています。2025年までに海洋汚染を大幅に削減すること、2020年までに海洋生態系を持続的に管理・保護すること、そして過剰漁業や違法・無報告・無規制漁業を終了させることなどが主要な目標として掲げられています。

特筆すべきは、これらの目標が単独で存在するのではなく、他のSDGs目標とも密接に関連していることです。例えば、気候変動対策(SDGs13)や持続可能な消費と生産(SDGs12)との相乗効果も期待されています。海洋保護は、まさにグローバルな課題解決の要となっているのです。

さらに、SDGs14は経済的な側面も重視しています。世界の漁業や海運業、観光業など、海洋関連産業の持続可能な発展を支援することで、特に小島嶼開発途上国や後発開発途上国の経済発展にも貢献することを目指しています。なんと、海洋経済の規模は年間約3兆ドルとも推定されており、私たちの経済活動における海の重要性は計り知れません。

なぜ海の保護が重要なのか?現状と課題

海の保護が緊急の課題となっている背景には、深刻な現状があります。まず、海洋生態系は地球の気候調整に重要な役割を果たしています。実は、海は人類が排出する二酸化炭素の約30%を吸収し、地球温暖化の進行を緩和する重要な「緩衝材」となっているのです。

また、海洋生物の多様性は、私たちの食料安全保障にとっても不可欠です。世界の人口の約3分の1が、主要なタンパク源として魚介類に依存していることをご存知でしょうか?しかし、乱獲や海洋汚染により、多くの水産資源が危機的状況に陥っています。

さらに、海洋生態系の劣化は、沿岸地域の防災機能の低下にもつながります。マングローブ林やサンゴ礁は、津波や高潮から沿岸を守る天然の防波堤の役割を果たしています。これらの生態系を失うことは、気候変動による自然災害リスクの増大にもつながるのです。

驚くべきことに、現在の海洋の状態は予想以上に深刻です。海洋プラスチック汚染、水産資源の枯渇、海洋酸性化など、複数の危機が同時進行している状況です。このまま対策を講じなければ、2050年までに海洋中のプラスチックの量が魚の量を上回るという衝撃的な予測もあります。

海洋環境の現状と直面する課題

私たちの海は今、かつてない危機に瀕しています。産業革命以降の人類の活動は、海洋環境に深刻な影響を及ぼしてきました。特に近年、その変化は加速度的に進んでおり、私たちの早急な対応が求められています。実際に、世界の海で起きている問題を詳しく見ていきましょう。

海洋プラスチック問題とその影響

海洋プラスチック問題は、現代の海洋汚染を象徴する最も深刻な環境問題の一つとなっています。毎年、なんと800万トン以上のプラスチックが海に流出していると推定されています。これは、毎分ダンプカー1台分のプラスチックが海に捨てられているのと同じ計算になります!

このプラスチックごみは、海の生き物たちに甚大な被害をもたらしています。例えば、海鳥の90%以上の体内からプラスチックが検出されているという衝撃的な調査結果もあります。さらに深刻なのは、プラスチックが時間とともに細かく砕けてマイクロプラスチックとなり、食物連鎖に入り込んでしまうことです。

実は、このマイクロプラスチックは既に私たちの食卓にも忍び寄っています。研究によると、人間一人当たり週に約5グラムのプラスチック(クレジットカード1枚分に相当)を知らず知らずのうちに摂取している可能性があるというのです。これは、海の汚染が既に人類の健康にも直接的な影響を及ぼし始めている証左と言えるでしょう。

乱獲と水産資源の減少がもたらすリスク

世界の水産資源の状況も深刻です。国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界の水産資源の約3分の1が持続可能な水準を超えて乱獲されている状態にあります。特に、マグロやカツオなどの大型魚類の個体数は、過去50年間で約90%も減少したと言われています。

この問題の背景には、世界的な水産物需要の増加と、技術の発達による漁獲能力の向上があります。驚くべきことに、現代の大型漁船は1回の出漁で、50年前の1年分に匹敵する量の魚を捕獲できるようになっているのです。

乱獲は単に魚の数を減らすだけでなく、海洋生態系全体のバランスを崩す原因となります。例えば、サメなどの大型捕食者の減少は、生態系のピラミッドを崩壊させ、予期せぬ種の大量発生や重要な海洋生物の絶滅につながる可能性があります。

海洋酸性化とサンゴ礁の減少

地球温暖化に伴う海洋酸性化は、「もう一つのCO2問題」とも呼ばれる深刻な課題です。海水は大気中の二酸化炭素を吸収することで、pHが低下し酸性化が進行します。産業革命以降、海水のpHは約0.1低下しましたが、これは水素イオン濃度にすると実に30%の増加を意味します。

特に深刻な影響を受けているのが、サンゴ礁生態系です。世界のサンゴ礁の約半分が既に失われたと言われており、このままの状態が続けば、2050年までに90%以上のサンゴ礁が消失する可能性があります。サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれ、海洋生物の25%以上が依存する重要な生態系です。その消失は、生物多様性の喪失だけでなく、漁業や観光業にも甚大な影響を及ぼすことが懸念されています。

さらに、海洋酸性化は、貝類やプランクトンなど、炭酸カルシウムの殻や骨格を持つ生物の成長も阻害します。これらの生物は海洋生態系の基礎を支える存在であり、その減少は食物連鎖全体に波及的な影響を及ぼす可能性があります。

SDGs14が目指す海の保護と回復のための取り組み

これらの深刻な課題に対して、世界中で様々な取り組みが進められています。SDGs14の枠組みの下、政府、企業、市民社会が協力して、海洋環境の保護と回復に向けた活動を展開しています。

持続可能な漁業の推進と資源管理

持続可能な漁業の実現は、海洋資源の保護と食料安全保障の両立において極めて重要な課題です。世界各地で革新的な取り組みが始まっており、その成果も少しずつ表れ始めています。

例えば、ノルウェーのサーモン養殖では、IoTとAIを活用した養殖システムの導入により、環境負荷を最小限に抑えながら生産効率を向上させることに成功しています。また、日本の「資源管理型漁業」では、漁獲量の制限や禁漁期の設定、漁具の制限などを通じて、水産資源の持続的な利用を実現しています。

特筆すべきは、これらの取り組みが漁業者の収入向上にもつながっているという点です。持続可能な漁業認証(MSC認証など)を取得した水産物は、より高い価格で取引されることが多く、環境保護と経済的利益の両立が可能であることを示しています。

海洋プラスチック削減に向けた国際的な取り組み

海洋プラスチック問題への対応は、国際社会が一丸となって取り組むべき喫緊の課題となっています。2019年のG20大阪サミットでは、2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。

企業レベルでも革新的な取り組みが進んでいます。例えば、回収された海洋プラスチックを再利用した製品開発や、生分解性プラスチックの開発、さらにはプラスチックを使用しない代替製品の開発など、様々なイノベーションが生まれています。

驚くべきことに、インドネシアのバリ島では、バナナの葉を使用した食品包装材の開発に成功し、年間数トンのプラスチック削減を実現しています。このような地域発のイノベーションが、世界的な解決策のヒントとなっているのです。

海洋保護区の設置と生態系の回復

海洋保護区(MPA: Marine Protected Area)の設置は、海洋生態系を守るための最も効果的な方法の一つです。現在、世界の海洋の約7%が保護区に指定されていますが、SDGs14では2030年までにこれを30%まで拡大することを目指しています。

パラオのロックアイランドやオーストラリアのグレートバリアリーフなど、成功事例も増えてきています。特にパラオでは、国土面積の約80%を海洋保護区に指定し、観光業との両立にも成功しています。保護区内では魚類の個体数が増加し、サンゴ礁の回復も確認されているのです。

私たちができること!SDGs14を身近に実践する方法

海洋環境の保護は、決して遠い存在ではありません。私たち一人一人が日常生活の中で実践できる取り組みがたくさんあるのです。

日常生活でできる海洋保護アクション

まず、最も身近な取り組みとして、プラスチック使用の削減が挙げられます。マイバッグやマイボトルの使用、使い捨てプラスチック製品の回避など、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生み出します。

実際に、一人がマイボトルを使用することで、年間約300個のペットボトルの使用を削減できるという試算があります。また、適切なごみの分別や、ビーチクリーン活動への参加も、海洋環境の保護に直接的に貢献できる活動です。

さらに、節水や環境に優しい洗剤の使用も重要です。私たちが使用する水は、最終的にすべて海に流れ着くことを忘れてはいけません。

エシカル消費を意識した選択をする

私たち消費者の選択は、市場を変える大きな力を持っています。持続可能な方法で獲られた水産物を選ぶことは、海洋環境の保護に直接的に貢献する行動となります。

具体的には、MSC認証やASC認証などの持続可能性認証を受けた水産物を選ぶことが重要です。これらの認証制度は、環境への配慮や資源管理が適切に行われているかを厳格に審査しています。実は、日本の主要なスーパーマーケットでも、このような認証製品の取り扱いが年々増加しているのです。

また、旬の魚を選ぶことも重要な取り組みの一つです。旬の魚は最も資源量が豊富で、かつエネルギー効率の良い漁獲が可能な時期の水産物を意味します。例えば、マサバは秋から冬が旬とされ、この時期に消費することで、資源の持続的な利用に貢献できます。

環境保全に取り組む企業や団体を支援する

海洋環境の保護に積極的に取り組む企業や団体を支援することも、私たちにできる重要なアクションです。多くの企業が、海洋プラスチック問題や生物多様性の保全に向けた取り組みを進めています。

例えば、使用済みペットボトルを100%リサイクルした製品を展開する企業や、売上の一部を海洋保護活動に寄付する企業など、様々な形で環境保全に貢献する企業が増えています。これらの企業の製品を意識的に選択することで、私たちは間接的に海洋保護活動を支援することができます。

また、クラウドファンディングやボランティア活動を通じて、直接的に環境保護団体の活動を支援することも可能です。世界中で、様々なNGOが海洋生態系の保全や海洋汚染の防止に取り組んでいます。

SDGs14の未来と私たちの役割

海洋環境の保護は、一朝一夕には実現できない長期的な課題です。しかし、世界中の様々な取り組みによって、確実に変化は始まっています。

2030年に向けたSDGs14の目標達成状況

現在のSDGs14の進捗状況は、残念ながら十分とは言えない状況です。特に、海洋汚染の削減や水産資源の回復については、さらなる取り組みの加速が必要とされています。

しかし、希望も見えてきています。例えば、世界の海洋保護区の面積は着実に増加しており、2010年と比較して約2倍に拡大しています。また、持続可能な漁業認証を取得する漁業者も増加傾向にあり、市場における認証製品の割合も上昇しています。

企業・政府・個人が協力してできること

SDGs14の目標達成には、あらゆるステークホルダーの協力が不可欠です。政府による規制や支援、企業によるイノベーション、そして私たち個人の行動変容が、相互に作用しあって初めて、真の変化が生まれるのです。

例えば、レジ袋の有料化は、政府の規制、企業の対応、消費者の意識変化が組み合わさることで、大きな成果を上げています。このような成功事例を他の分野にも広げていくことが重要です。

持続可能な海を守るために今日から始める一歩

海の未来は、私たち一人一人の選択にかかっています。小さな行動でも、継続することで大きな変化につながります。例えば、週に1回でもプラスチックフリーデーを設けたり、地域の清掃活動に参加したりするところから始めてみましょう。

また、海洋環境の現状や保護活動について学び、周囲の人々と共有することも重要です。環境教育や啓発活動を通じて、より多くの人々が海洋保護の重要性を理解し、行動を起こすきっかけとなるからです。

最後に強調したいのは、「今」行動を起こすことの重要性です。海洋環境の劣化は刻々と進んでいますが、私たちにはまだ、その流れを変える時間が残されています。一人一人が、できることから始めることで、必ず海の未来は変えられるのです。私たちの子孫に、豊かで健全な海を残すために、今日から行動を始めましょう。