国/自治体の取り組み

2025.02.17

気候変動を止めるには?SDGs13の目標と私たちにできる10のこと

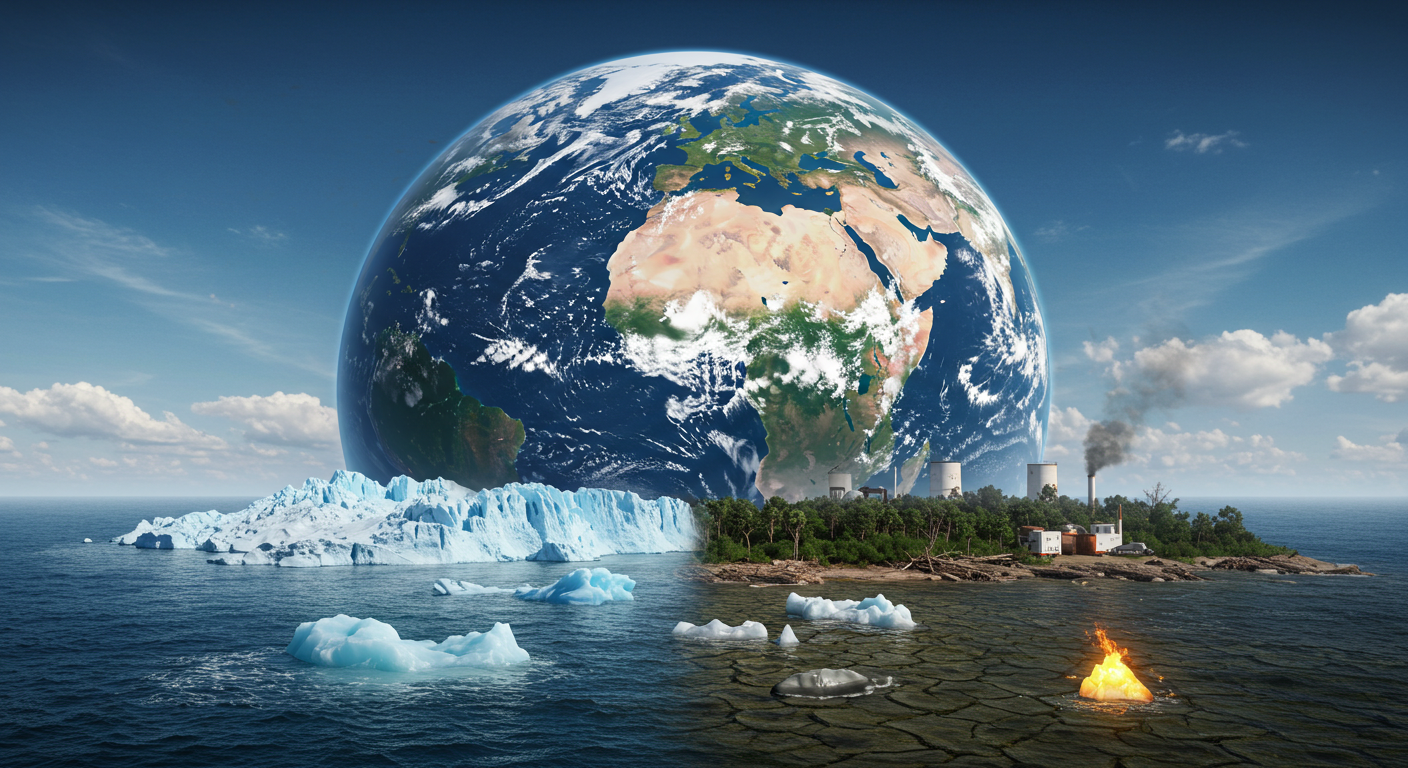

気候変動は、私たち人類が直面する最も深刻な環境問題の一つです。世界中で異常気象や自然災害が頻発し、生態系への影響も深刻化しています。本記事では、SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の目標を詳しく解説するとともに、私たち一人一人にできる具体的なアクションについて、わかりやすく説明していきます。

SDGs13とは?気候変動対策の重要性

私たちの地球は、今まさに重大な危機に直面しています。産業革命以降、人類の活動による温室効果ガスの排出は急激に増加し、地球の平均気温は着実に上昇を続けています。このような状況の中で、国際社会が共通の目標として掲げたのが、SDGs13「気候変動に具体的な対策を」です。この目標は、私たち人類の未来がかかった重要な取り組みと言えるでしょう。

SDGs13の概要と目的

SDGs13は、「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」ことを目指しています。具体的には、2030年までに気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警戒に関する教育、啓発、人的能力および制度機能を改善することを目標としています。

これは単なる環境保護の枠を超えた、人類の生存と繁栄にかかわる重要な課題です。気候変動は、私たちの社会や経済システム全体に影響を及ぼし、特に脆弱な地域や人々に深刻な打撃を与える可能性があります。そのため、SDGs13は他のSDGsの目標達成にも密接に関連しており、貧困撲滅や持続可能な経済成長といった目標とも深く結びついているのです。

驚くべきことに、既に世界の平均気温は産業革命前と比べて約1℃上昇しており、このまま対策を講じなければ、今世紀末までに最大4.8℃も上昇する可能性があるとされています。これは、私たちの想像をはるかに超える深刻な事態です。

なぜ気候変動対策が必要なのか?地球温暖化の影響

気候変動がもたらす影響は、既に世界中で顕在化しています。例えば、記録的な猛暑や大雨、干ばつの増加、海面上昇による島しょ国の存続の危機、生態系の破壊など、その影響は多岐にわたります。

特に深刻なのは、これらの影響が相互に関連し合い、負のスパイラルを生み出していることです。例えば、温暖化による氷床の融解は海面上昇を引き起こし、それによって沿岸地域の浸水リスクが高まります。さらに、温暖化は極端な気象現象を増加させ、農作物の収穫量に影響を与え、食料安全保障を脅かすことにもなります。

また、気候変動は経済的な損失ももたらします。世界銀行の試算によると、気候変動による経済損失は年間数千億ドルに上るとされています。この数字からも、気候変動対策が急務であることがわかります。

さらに懸念されるのは、これらの影響が特に発展途上国や脆弱な立場にある人々に集中することです。つまり、気候変動は既存の社会的不平等をさらに悪化させる可能性があるのです。

以上のように、気候変動対策は、環境保護だけでなく、社会正義の実現という観点からも極めて重要な課題なのです。私たち一人一人が、この問題の重大性を認識し、具体的な行動を起こすことが求められています。

気候変動を止めるためのSDGs13の具体的な目標

SDGs13は、気候変動に対する具体的な行動計画を示しています。この目標は、国際社会が一丸となって取り組むべき重要な指針となっています。特筆すべきは、先進国と発展途上国がそれぞれの能力に応じて責任を分担しながら、共通の目標に向かって進んでいくという点です。

二酸化炭素排出の削減目標

パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることが国際的な目標として掲げられています。この目標を達成するためには、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする必要があります。

これは確かに野心的な目標に思えますが、決して不可能ではありません。例えば、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言し、具体的な工程表を示しています。産業界でも、再生可能エネルギーの活用や省エネ技術の開発など、様々な取り組みが始まっています。

実際、二酸化炭素排出削減に向けた技術革新は日々進んでおり、太陽光発電のコストは過去10年で約90%も低下しました。このような技術の進歩は、目標達成への希望を与えてくれます。

再生可能エネルギーの促進

再生可能エネルギーへの転換は、気候変動対策の要となります。太陽光、風力、水力、地熱などのクリーンエネルギーは、化石燃料に依存しない持続可能な社会を実現するための鍵となります。

特に注目すべきは、再生可能エネルギーの導入コストが急速に低下していることです。多くの地域で、再生可能エネルギーは既に化石燃料よりも安価な電力源となっています。これは、環境保護と経済成長の両立が可能であることを示す、心強い証拠と言えるでしょう。

また、再生可能エネルギーの普及は、エネルギー安全保障の観点からも重要です。化石燃料の輸入に依存しない、自立的なエネルギー供給体制を構築することができるのです。

気候変動への適応戦略

気候変動の影響は既に現れ始めており、その影響を完全に避けることは困難です。そのため、気候変動への「適応」も重要な戦略となります。

具体的には、防災・減災対策の強化、農作物の品種改良、インフラの強靭化などが挙げられます。例えば、ゲリラ豪雨に対応するための雨水貯留施設の整備や、熱波に備えた都市計画の見直しなども、適応策の一つです。

驚くべきことに、このような適応策への投資は、将来的な災害対応コストを大幅に削減できることが分かっています。つまり、適応策は環境面だけでなく、経済的にも賢明な選択なのです。

国際協力と政策の推進

気候変動は国境を越えた地球規模の課題であり、その解決には国際的な協力が不可欠です。特に、先進国から発展途上国への技術移転や資金支援は重要な役割を果たします。

パリ協定では、先進国が年間1,000億ドルの気候資金を途上国に提供することを約束しています。これは、途上国の気候変動対策を支援し、持続可能な発展を促進するための重要な取り組みです。

また、国際協力は技術革新の促進にも貢献します。例えば、日本の省エネ技術や再生可能エネルギー技術を世界に展開することで、グローバルな排出削減に貢献することができます。

このように、SDGs13の目標達成には、技術、政策、国際協力など、様々な要素が複雑に絡み合っています。しかし、これらの取り組みは決して不可能ではありません。むしろ、私たちの未来を守るための必要不可欠な投資として捉えるべきでしょう。

私たちにできる10のこと

気候変動対策は、政府や企業だけの責任ではありません。私たち一人一人の日常的な行動が、大きな変化を生み出す力となります。実は、家庭からの二酸化炭素排出量は日本の総排出量の約15%を占めているんです。ここからは、私たちが具体的に実践できる10の行動について詳しく見ていきましょう。

日常生活での二酸化炭素排出削減

私たちの日常生活には、実は多くの二酸化炭素削減のチャンスが隠れています。些細な行動の積み重ねが、大きな成果につながるのです。

1. 省エネルギーの実践(節電・節水)

家庭での省エネは、環境保護と家計の節約を同時に実現できる、まさに一石二鳥の取り組みです。例えば、エアコンの設定温度を夏は28度、冬は20度に調整するだけで、年間で約31kgの二酸化炭素削減が可能です。

さらに、LED照明への切り替えや、使用していない電化製品のプラグを抜くことも効果的です。特に注目したいのは、最新の省エネ家電の驚くべき性能です。10年前の製品と比べると、エアコンで約50%、冷蔵庫で約43%もの消費電力を削減できるんです。

また、節水も重要な省エネ行動です。水道水の供給には多くのエネルギーが使われているため、節水は間接的に二酸化炭素の削減につながります。シャワーの使用時間を1分短縮するだけでも、年間で約7kgの二酸化炭素削減になるのです。

2. 公共交通機関や自転車の利用促進

運輸部門は日本の二酸化炭素排出量の約20%を占めています。そのため、移動手段の見直しは非常に効果的な対策となります。

例えば、5kmの距離を車の代わりに自転車で移動すると、往復で約230gの二酸化炭素削減になります。週に2回この行動を実践すると、年間で約24kgもの削減効果があるんです!さらに、自転車通勤は健康増進にも効果的で、医療費の削減にもつながります。

また、公共交通機関の利用も重要です。1人が1km移動する際の二酸化炭素排出量は、自家用車が約140g、電車が約20gと、その差は歴然です。週末のお出かけなどで積極的に公共交通機関を利用することで、大きな削減効果が期待できます。

3. エコな消費行動(再利用・リサイクル)

私たちの消費行動も、気候変動に大きな影響を与えています。特に、プラスチック製品の生産と廃棄は、多くの二酸化炭素を排出します。

マイバッグやマイボトルの使用は、レジ袋やペットボトルの削減に直接つながります。さらに、物を大切に使い、修理して長く使用することも重要です。実際、スマートフォンを1年長く使用するだけで、約30kgの二酸化炭素削減になると言われています。

また、適切な分別とリサイクルも欠かせません。アルミ缶1つをリサイクルすることで、約60%もの二酸化炭素排出削減になります。これは驚くべき効果ですよね。

このように、私たちの日常生活での小さな行動の積み重ねが、気候変動対策に大きく貢献するのです。重要なのは、これらの行動を「面倒な義務」としてではなく、「より良い未来のための投資」として捉えることです。

再生可能エネルギーの活用

家庭でも再生可能エネルギーを積極的に取り入れることで、気候変動対策に大きく貢献できます。技術の進歩により、導入のハードルは年々低くなっています。

4. 太陽光発電や風力発電の導入

家庭用太陽光発電システムの導入は、最も効果的な対策の一つです。設置費用は以前と比べて大幅に下がっており、蓄電池との組み合わせで、より効率的な電力利用が可能になっています。

一般的な家庭用太陽光発電システム(4kW)を設置すると、年間で約2,000kgもの二酸化炭素削減が可能です。これは、杉の木約143本分の二酸化炭素吸収量に相当します。また、FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed-in Premium)制度を利用することで、売電収入も期待できます。

設置場所や予算に制約がある場合でも、ベランダ設置型の小型太陽光パネルなど、手軽な選択肢も増えています。

5. グリーン電力の選択

太陽光発電の設置が難しい場合でも、電力会社を選ぶことで再生可能エネルギーを利用できます。最近では、多くの電力会社が再生可能エネルギー由来の電力プランを提供しています。

実は、電力会社を再生可能エネルギー中心の事業者に切り替えるだけで、家庭の電力由来の二酸化炭素排出量を最大100%削減することができるんです。費用面でも、従来の電力プランと遜色ない選択肢が増えています。

持続可能な食生活の実践

私たちの食生活も、実は気候変動と密接に関連しています。食品の生産、加工、輸送の過程で発生する二酸化炭素は、全世界の排出量の約3分の1を占めているのです。

6. 地産地消の食品を選ぶ

地元で生産された食材を選ぶことは、輸送時の二酸化炭素排出削減に直接つながります。例えば、1kgの野菜を1,000km輸送する場合、トラック輸送で約180g、航空輸送では約1,500gもの二酸化炭素が排出されます。

地産地消には、輸送時の環境負荷削減だけでなく、地域経済の活性化や食の安全性確保といった副次的な効果もあります。また、旬の食材を選ぶことで、ハウス栽培に必要なエネルギーも削減できます。

7. フードロスを減らす工夫

日本では年間約570万トンもの食品が廃棄されており、その過程で膨大な量の二酸化炭素が無駄に排出されています。これは実に深刻な問題です。

具体的な対策としては、買い物前の冷蔵庫チェック、計画的な購入、適切な保存方法の実践などが挙げられます。例えば、野菜の皮や茎なども有効活用することで、食材を無駄なく使い切ることができます。

また、外食時の適量注文や、賞味期限と消費期限の違いを正しく理解することも重要です。驚くべきことに、家庭での食品ロスを半分に減らすだけで、年間約約130kgの二酸化炭素削減になるのです。

企業や政策への働きかけ

個人の行動変革に加えて、社会システムの変革を促すことも重要です。私たち消費者には、企業や政府の行動に影響を与える大きな力があるのです。

8. 環境に配慮した企業を支援する

環境に配慮した企業の製品やサービスを選択することは、市場を通じて企業の行動を変える効果的な方法です。例えば、再生可能エネルギー100%で生産された製品を選ぶことや、環境負荷の少ない包装を採用している企業を支持することが挙げられます。

特に注目したいのは、近年急速に広がっているESG投資の動きです。個人投資家として、環境への取り組みに積極的な企業の株式や、グリーンボンドなどの環境配慮型金融商品に投資することで、企業の環境対策を後押しすることができます。

9. 気候変動政策に関心を持ち、意見を発信する

政策決定に市民の声を反映させることも重要です。地方自治体の環境政策に関するパブリックコメントへの参加や、環境問題に取り組む政治家への支持表明なども、効果的な行動と言えます。

SNSを活用して環境問題への関心を広げたり、地域の環境活動に参加したりすることで、より大きな社会的影響力を持つことができます。実際、若者を中心とした気候変動対策を求める世界的な運動は、各国の政策に大きな影響を与えています。

その他の気候変動対策

10. 森林保全や植樹活動に参加する

森林は二酸化炭素の重要な吸収源です。一本の成木は年間約14kgの二酸化炭素を吸収すると言われています。地域の植樹活動やツリーフェスティバルへの参加は、直接的な環境保護活動となります。

また、森林保全に取り組むNPOへの寄付や、森林整備に使われる地域通貨の利用なども、間接的な支援方法として効果的です。

世界の取り組みと今後の展望

気候変動対策は、世界中で様々な形で進められています。その中には、私たちに大きな希望を与えてくれる取り組みも数多く存在します。

主要国の気候変動対策とその成果

欧州連合(EU)は、2050年までのカーボンニュートラル達成を法制化し、具体的な行動計画を示しています。例えば、2035年までに新車の内燃機関車の販売を実質的に禁止する方針を打ち出すなど、野心的な目標を掲げています。

中国も2060年までのカーボンニュートラル達成を表明し、再生可能エネルギーの導入を急速に進めています。実際、中国は既に世界最大の再生可能エネルギー設備容量を有しています。

企業や団体のイノベーション事例

民間企業も革新的な取り組みを進めています。例えば、二酸化炭素を直接空気から回収する技術(DAC:Direct Air Capture)の実用化や、環境負荷の少ない代替肉の開発など、技術革新が急速に進んでいます。

特筆すべきは、これらの環境技術が新たな経済機会を生み出していることです。グリーン成長は、環境保護と経済発展の両立を可能にする重要な鍵となっています。

私たちが未来に向けてできること

気候変動対策は、一人一人の小さな行動から始まります。本記事で紹介した10の行動は、決して特別なものではありません。むしろ、日常生活の中で無理なく実践できるものばかりです。

重要なのは、これらの行動を継続的に実践し、周囲にも広げていくことです。気候変動対策は、確かに大きな課題ですが、決して不可能な目標ではありません。私たち一人一人が、自分にできることから始めることで、必ず変化を生み出すことができるのです。

未来の世代に美しい地球を残すために、今こそ行動を起こす時です。あなたも、今日から気候変動対策の一歩を踏み出してみませんか?