ニュース

2025.04.09

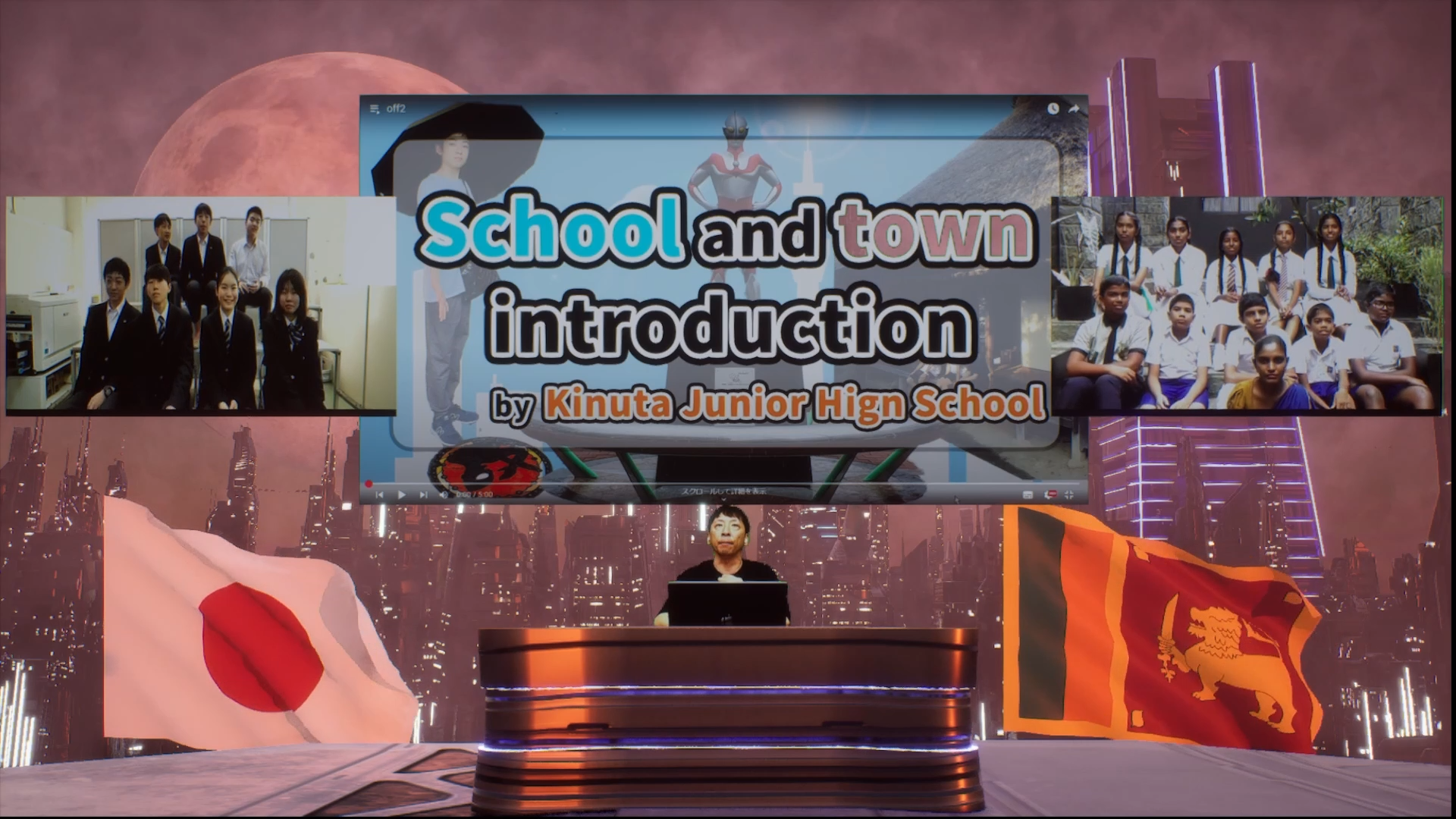

第一回 砧中学校×スリランカ 学生交流会:SDGsが紡ぐ未来への架け橋

スリランカの学生たちとのオンライン交流を実現

2025年3月27日、東京都世田谷区立砧中学校で「第一回 砧中学校×スリランカ 学生交流会」が開催されました。本イベントは、一般社団法人ココロ to カラダ Projectとおんおくり世界平和基金が主催し、約6,800km離れた日本とスリランカの子どもたちが最新のXR技術を活用して交流を行うという革新的な試みでした。この取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)の理念を基盤に、国際的な相互理解と平和意識の醸成を目指したものです。

イベントの背景と目的

本イベントは、砧中学校の生徒たちから「海外で暮らす同世代と交流したい」という声がきっかけとなり実現しました。日本とスリランカという異なる文化背景を持つ子どもたちが互いに意見交換し、共通点や違いを学び合うことで異文化理解を深めることが目的です。特に、SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」と目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に関連する活動として注目されました。

さらに、このイベントは単なる国際交流に留まらず、次世代を担う若者たちが地球規模で直面する課題について考える契機ともなりました。多様性への理解を深めることは、グローバル社会における重要なスキルであり、未来に向けた平和構築の礎となります。

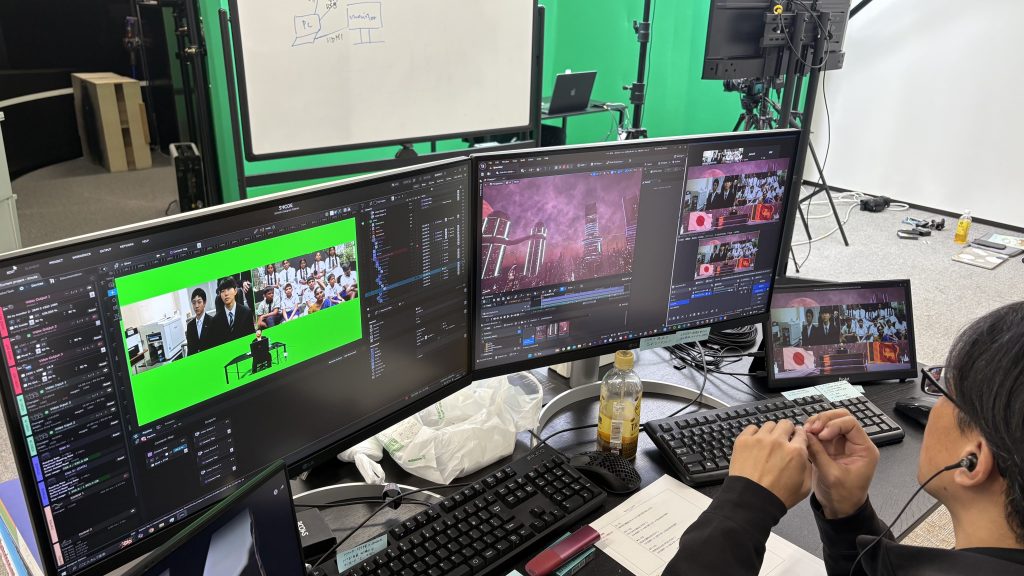

XR技術による新しい国際交流

今回の交流会では、株式会社HICが提供するXR(エクステンデッドリアリティ)技術が活用されました。XRはVR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)などを含む技術で、現実世界と仮想世界を融合させることで新しい体験を提供します。この技術により、日本とスリランカの子どもたちは同じバーチャル空間で花火を鑑賞するなど、距離を超えた臨場感あふれる交流が実現しました。

特に注目すべき点は、この技術が教育分野においても新しい可能性を切り開いたことです。XR技術は従来の国際交流プログラムでは難しかった「その場にいるような感覚」を提供し、子どもたちがより深く相手国への興味や理解を持つきっかけとなりました。

プログラム概要

イベントは二部構成で行われました。

第一部:文化紹介

砧中学校の生徒たちは、自校や地域文化を紹介する動画を制作し、スリランカの生徒たちに披露しました。地域の神社やゴジラ像など、日本独自の文化に触れたスリランカ側からは「ぜひ訪れてみたい」といった声が寄せられました。一方でスリランカ側からは、お寺や自然豊かな風景、都市部コロンボの様子などが紹介され、日本側からは「北海道に似ている」といった感想もありました。

第二部:意見交換

事前アンケートによって集まった回答を基に、「行ってみたい国」「趣味」「将来なりたい職業」というテーマで意見交換が行われました。特に印象的だったのは、スリランカの子どもたちが「日本に行ってみたい」と答えた割合が非常に高かったことです。また、「自国や人々のために働きたい」というスリランカ生徒たちの志には、日本側から感銘を受ける場面もありました。

SDGsとの関連性

この交流会は、SDGsが掲げる以下の目標とも深く関わっています:

– 目標4: 質の高い教育をみんなに

子どもたちが異文化理解を深めることで、グローバルな視点を養う機会となりました。

– 目標10: 人や国の不平等をなくそう

日本とスリランカという異なる背景を持つ子どもたちが対等な立場で意見交換することで、不平等解消への意識が高まりました。

– 目標16: 平和と公正をすべての人に

国境を越えた友情や信頼関係が築かれ、平和意識が醸成される場となりました。

– 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう

学校や地域団体、企業など多様な主体が協力し合い、このイベントが実現しました。

これらの取り組みは、一過性ではなく継続的な活動として発展させていく必要があります。特に、多様性への理解と尊重は今後ますます重要になるため、このような草の根レベルでの活動こそ社会全体へ波及効果を与える力があります。

参加者から寄せられた声

参加した子どもたちは、「相手国への興味が増した」「自分自身について考えるきっかけになった」といった感想を述べており、この取り組みが大きな価値のある経験となったことが伺えます。また、スリランカの子どもたちが「国や地域社会に貢献したい」と語る姿勢に、日本側から感銘を受ける場面もありました。次世代を担う子どもたちがグローバルな視点で課題解決を考えるきっかけにもなり、大人顔負けの鋭い視点や意見交換の活発さには運営側も驚かされたとのことです。

一方、大人たちからも「このような機会こそ次世代育成には欠かせない」という声が多く寄せられました。特に、「日本人として自分たちの文化について改めて考える良い機会になった」という意見は印象的です。こうした双方向的な学びこそ、本イベント最大の成果と言えるでしょう。

社会的意義と今後への期待

今回初めて開催されたこの交流会は、大成功と言える結果で幕を閉じました。このような取り組みは、一過性ではなく継続的に行われることでさらに大きな成果を生むでしょう。また、このモデルケースは他地域や他国でも参考になるものと思われます。

本イベントは、「誰一人取り残さない」というSDGs理念に基づき、多文化共生社会への第一歩として輝かしい成果を挙げました。こうした活動は未来世代への投資として非常に重要です。子どもたち自身が異文化理解と平和構築への意識を育むことは、より良い世界への礎となります。これからもこのような取り組みが広まり、多様性への理解と尊重が進むことこそ私たち社会全体が目指すべき方向性ではないでしょうか。

未来へ向けて私たち大人には、このような若い世代による対話と学びの場を支援し続ける責任があります。そして、その責任は単なる教育活動としてだけではなく、人類全体として共有すべき課題でもあると言えるでしょう。このイベントから生まれた小さな一歩こそ、大きな変革へつながる可能性があります。それこそがSDGs達成への鍵となるでしょう。

実施概要

名称:第一回 砧中学校×スリランカ 学生交流会

主催者:一般社団法人ココロtoカラダProject おんおくり世界平和基金

運営:砧中学校×スリランカ 学生交流会 実行委員会

後援:一般財団法人国連支援財団

一般社団法人国連支援SDGs促進協会

協賛:株式会社HIC(東京都)、SHISHI YAMASU(PVT)LTD(スリランカ)

協力:世田谷区立砧中学校(東京都世田谷区)

Sussex Collage-Kiribathgoda、Central Collage ,Piliyandala、

Keble Collage ,Ambuldeniya、Mahanama Collage,Colombo03

Lumbini Collage,Colombo、Dharmasena Artigala Girls School,Piliyandala,

Ananda Maha Vidyalaya,Kottawa

砧中学校公認地域サークルKinuta-Seed

日時:2025年3月27日(木)

会場:世田谷区立砧中学校(東京都世田谷区)、SHISHI YAMASU(PVT)LTD(スリランカ)

HIC TOKYO SMODE Lab(東京都中央区) (※敬称略)

タグ一覧

関連記事

ニュース

ニュース

ニュース

ニュース